製造業において、利益改善やコスト削減を実現するためには、正確な原価管理が欠かせません。

しかし「どこにムダがあるのか分からない」「Excel管理では限界を感じている」と悩む企業も少なくないでしょう。

本記事では、製造業における原価管理の基礎知識や目的、代表的な計算手法をはじめ、導入のステップや成功のポイントまでを網羅的に解説します。

さらに、Excel管理の限界やシステム化の必要性を踏まえ、自社に合った原価管理システムの選び方とおすすめ製品の比較も詳しく紹介します。

この記事を読むことで、コスト構造を「見える化」し、利益改善と迅速な経営判断を実現するための具体的な道筋が明確になるでしょう。

原原価や受注、案件情報を一元管理したい方は、製造業でも多く導入されている「楽楽販売」の資料をこちらからご覧ください。

製造業における原価管理の重要性と基礎知識

激化する市場競争やグローバル化、顧客ニーズの多様化など、現代の製造業を取り巻く環境は厳しさを増しています。

このような状況で企業が持続的に成長し、利益を確保するためには、製品やサービスの「原価」を正確に把握し、戦略的にコントロールする「原価管理」が不可欠です。

本章では、製造業の根幹を支える原価管理について、その定義や重要性、原価を構成する要素といった基礎知識を分かりやすく解説します。

まずは基本をしっかりと押さえ、自社の利益構造を改善する第一歩を踏み出しましょう。

原価管理とは何か 原価計算との違いを解説

「原価管理」と「原価計算」は混同されがちな言葉ですが、その目的と役割は明確に異なります。

それぞれの違いを理解することが、原価管理を正しく実践するためのスタートラインとなります。

原価計算とは、製品を1つ製造するために「いくらかかったのか」を算出する手続きのことです。

材料の仕入れから製品が完成するまでにかかった費用を、定められたルールに基づいて集計・計算します。

これは、いわば過去の実績を数値として正確に把握するための「手段」です。

一方、原価管理とは、その原価計算によって算出された数値を基に、コストダウンの目標(標準原価)を設定し、実績との差異を分析して改善策を講じる一連の活動を指します。

単に計算して終わりではなく、未来の利益を最大化するために原価を統制・改善していく「経営管理活動そのもの」が原価管理の目的です。

両者の関係は、以下の表のように整理できます。

| 項目 | 原価計算 | 原価管理 |

| 目的 | 製品の製造にかかった費用を正確に算出すること | 原価情報を基にコストを統制し、利益向上を図ること |

| 時間軸 | 過去(実績の計算) | 未来(目標設定と改善活動) |

| 役割 | 財務諸表の作成 原価情報の提供(手段) | 経営意思決定 コスト削減 予算管理(目的) |

| 活動内容 | 費用の分類、集計、配賦、計算 | 原価企画 標準原価設定 差異分析 改善活動(PDCA) |

つまり、原価計算は原価管理を行うための基礎となるデータを提供する重要なプロセスであり、両者は切っても切れない関係にあるのです。

製造業で原価管理が不可欠な理由

特に多くの部品や工程を経て製品を生み出す製造業にとって、原価管理は企業の生命線を握るほど重要です。

その理由は主に3つ挙げられます。

- 激しい価格競争への対応

グローバル化により、国内外の企業との価格競争はますます激しくなっています。

安易な値上げが難しい状況では、利益を確保するためには社内のコスト構造に目を向け、無駄を徹底的に排除する必要があります。

原価管理によってコストの内訳を「見える化」することで、どこに削減の余地があるのかを的確に判断できます。 - 顧客ニーズの多様化と多品種少量生産

かつての大量生産時代とは異なり、現代では顧客の好みに合わせた多品種少量生産が主流です。

しかし、製品ごとに仕様や工程が異なると、それぞれの原価を正確に把握することが難しくなります。

気づかないうちに赤字の製品を生産し続けてしまうリスクを避けるためにも、製品ごとの正確な原価管理が不可欠です。 - 迅速な経営意思決定の実現

市場の変化が速い現代において、経営判断のスピードは企業の競争力を大きく左右します。

新製品を開発すべきか、この価格で受注して採算が合うのか、どの事業に注力すべきかといった重要な意思決定には、正確な原価情報が欠かせません。

信頼性の高い原価データは、データに基づいた客観的で迅速な経営判断を強力にサポートします。

原価を構成する3つの要素

製造業における原価(製造原価)は、大きく分けて「材料費」「労務費」「経費」の3つの要素で構成されます。

これらを正しく理解し、分類することが原価計算の第一歩です。

1 材料費

材料費とは、製品を製造するために消費された物品の原価です。

具体的には、製品の主要な構成要素となる原料や部品、製造過程で補助的に使用される消耗品などが含まれます。

- 主要材料費(原料費・部品費):製品の本体を形成する物品の費用。(例:自動車の鋼板、家具の木材、電子機器の半導体)

- 補助材料費:製品の製造を補助するために消費される物品の費用。(例:ネジ、塗料、接着剤)

- 工場消耗品費:工具や機械油、作業用手袋など、製造過程で消耗する物品の費用。

2 労務費

労務費とは、製品を製造するために発生した人件費全般を指します。

製造ラインで直接作業する従業員の賃金だけでなく、間接的に製造をサポートする従業員の給与も含まれます。

- 直接労務費:特定の製品の加工や組み立てに直接従事する工員の賃金・手当など。

- 間接労務費:製品の製造に直接関わらない工員(運搬作業員など)や、工場監督者、品質管理者などの給与・手当など。

- 福利厚生費:社会保険料の会社負担分など。

3 経費

経費とは、材料費と労務費以外のすべての製造原価を指します。

非常に多岐にわたりますが、代表的なものとして以下が挙げられます。

- 減価償却費:工場建屋や製造機械などの固定資産の価値減少分。

- 水道光熱費:工場の電気代、ガス代、水道代など。

- 修繕費:機械や設備のメンテナンス・修理費用。

- 賃借料:工場の土地や建物の賃料。

- 保険料:工場の火災保険料など。

直接費と間接費の違いも理解しよう

原価は、前述の3つの要素による分類とは別に、「直接費」と「間接費」という観点でも分類されます。

この分類は、製品ごとの原価をより正確に計算するために極めて重要です。

- 直接費

どの製品のために、いくらかかったのかが明確にわかる原価です。

特定の製品に直接結びつけることができるため、「賦課(ふか)」という形で集計されます。 - 間接費(製造間接費)

複数の製品に共通して発生するため、どの製品のためにかかったのかが直接的にはわからない原価です。

そのため、生産量や作業時間といった一定の基準(配賦基準)を用いて、各製品に按分して負担させる「配賦(はいふ)」という手続きが必要になります。

製品の正確な原価を把握するためには、この間接費をいかに合理的かつ正確に各製品へ配賦するかが鍵となります。

この配賦方法の精度が、原価管理全体の精度を左右するといっても過言ではありません。

製造業が原価管理に取り組む5つの目的

製造業において原価管理は、単にコストを計算するだけの作業ではありません。企業の利益を最大化し、競争力を高めるための戦略的な経営管理手法です。

なぜ多くの製造業で原価管理が重要視されるのか、その具体的な目的を5つの側面から詳しく解説します。

目的1 正確な製品原価の把握

原価管理に取り組む最も基本的かつ重要な目的は、「製品ひとつあたり、本当はいくらかかっているのか」を正確に把握することです。

いわゆる「どんぶり勘定」では、どの製品が利益を生み、どの製品が赤字になっているのかさえ分かりません。

正確な製品原価を把握することで、初めて経営の現状を正しく認識できます。

例えば、材料の仕入れ価格の変動、特定の工程で発生した作業時間の増加、あるいは光熱費の上昇などが、最終的な製品原価にどの程度影響を与えているかを数値で捉えることが可能になります。

この正確な原価情報こそが、後述する利益改善や価格設定、コスト削減といった全ての活動の出発点となるのです。

目的2 利益構造の見える化と改善

正確な原価が把握できると、次に可能になるのが「利益構造の見える化」です。

製品ごと、あるいは得意先ごとに売上と原価を対比させることで、どの製品がどれだけ儲かっているのか(あるいは儲かっていないのか)が明確になります。

これにより、以下のような戦略的な判断が可能になります。

- 不採算製品の特定と対策:利益率が低い、または赤字となっている製品を特定し、コスト削減、価格改定、あるいは生産中止といった具体的な対策を検討できます。

- 優良製品への資源集中:高い利益を生み出している製品、いわゆる「花形製品」を明確にし、その生産拡大や販促活動に経営資源を集中させることができます。

- 損益分岐点の把握:製品ごとに「あといくつ売れば黒字になるのか」という損益分岐点を把握し、販売目標を具体的に設定できます。

感覚的な経営から脱却し、データに基づいて収益性を改善していくために、利益構造の可視化は不可欠です。

目的3 適切な販売価格の設定

製造業にとって「値決めは経営」と言われるほど、販売価格の設定は重要です。

原価管理は、この価格設定において極めて強力な武器となります。正確な原価を把握していなければ、適切な価格設定は困難です。

例えば、新規製品の見積もりを依頼された際、原価情報がなければ競合他社の価格を参考にするか、過去の類似製品の価格から経験と勘で算出するしかありません。

しかし、それでは知らないうちに赤字の受注をしてしまうリスクや、本来もっと高く売れるはずの機会を逃す可能性があります。

原価を正確に把握していれば、確保したい利益を上乗せして、論理的な根拠のある価格を提示できます。

これは、顧客との価格交渉においても、説得力のある材料となります。

| 項目 | 原価情報がない場合 | 原価情報がある場合 |

| 価格設定の根拠 | 競合価格 経験 勘 | 正確な製品原価 + 目標利益 |

| 見積もり精度 | 低い(どんぶり勘定) | 高い(論理的) |

| リスク | 赤字受注 機会損失 | 適正利益の確保 |

| 価格交渉力 | 弱い(根拠を示せない) | 強い(原価の内訳を示せる) |

目的4 効果的なコスト削減の実現

多くの企業がコスト削減に取り組みますが、「どこに無駄があり、何から手をつけるべきか」を特定するのは容易ではありません。

原価管理は、この課題に対する明確な答えを示してくれます。

原価を構成する「材料費」「労務費」「経費」の各要素を詳細に分析することで、改善すべきポイントが明らかになります。

例えば、以下のようなアプローチが可能になります。

- 材料費の削減:歩留まりの悪い工程を特定して改善する、仕入先や購入ロットを見直す、過剰な在庫を削減する。

- 労務費の削減:作業手順を見直して生産性を向上させる、特定の工程にかかる残業時間を分析して原因を究明する。

- 経費の削減:機械ごとの電力消費量を測定し、エネルギー効率の悪い設備を更新する、消耗品の使用量が多い部門を特定し適正化を図る。

このように、原価データは企業の健康診断書のような役割を果たし、勘や経験に頼らない、データに基づいた科学的なコスト削減活動を可能にします。

目的5 経営意思決定の迅速化

これまで挙げた4つの目的は、最終的に 「迅速かつ的確な経営判断」 へとつながります。

変化の激しい現代のビジネス環境において、経営判断のスピードと精度は企業の存続を左右します。

原価管理によって得られるリアルタイムに近い精度の高いデータは、下記のような重要な経営判断の場面で客観的な判断材料を提供します。

- 設備投資の判断:新しい機械を導入した場合、生産性がどれだけ向上し、原価がどれだけ下がるのかをシミュレーションし、投資対効果を正確に評価できます。

- 内製化・外注化の判断:ある部品を自社で製造する場合の原価と、外部から購入する場合のコストを比較し、どちらが有利かを合理的に判断できます。

- 新製品開発の判断:開発段階から目標原価を設定し、その達成可能性を検証しながらプロジェクトを進めることで、市場投入後の収益性を高めることができます。

- 予算編成の精度向上:実績原価データを基に、次年度の予算をより現実的かつ精度高く策定できます。

客観的な数値データに基づいて将来を予測し、自信を持って経営の舵取りを行うために、原価管理は不可欠な経営の羅針盤となるのです。

製造業の原価管理で用いられる主要な計算手法

原価管理を効果的に行うためには、まず自社の製品や生産方式に合った原価計算の手法を選ぶことが不可欠です。

ここでは、製造業で用いられる主要な5つの原価計算手法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。

実際原価計算

実際原価計算とは、製品の製造が完了した後に、実際に発生した材料費、労務費、経費を集計して製品原価を算出する手法です。

事後計算であるため、客観的で正確な原価を把握できるのが最大の特長です。この計算結果は、企業の財務諸表を作成する際の基礎データとして利用されます。

一方で、計算結果が判明するのは生産後になるため、リアルタイムでのコスト管理や、製造プロセスにおける問題点の早期発見には向いていません。

あくまで「結果としていくらかかったのか」を確定させるための手法と理解しておくとよいでしょう。

| メリット | デメリット |

| 客観的な数値に基づき、正確な原価を算出できる | 計算に時間がかかり、タイムリーな原価把握が難しい |

| 財務諸表の作成に不可欠である | コスト削減などの改善活動に繋げにくい |

標準原価計算

標準原価計算は、あらかじめ科学的・統計的な分析に基づいて目標となる「標準原価」を設定し、実際にかかった原価と比較分析する手法です。

この差額は「原価差異」と呼ばれ、なぜ差異が発生したのか(材料の使いすぎ、作業効率の低下など)を分析することで、現場の問題点を具体的に特定し、改善活動に繋げることができます。

迅速な業績評価や予算管理に非常に有効で、PDCAサイクルを回しながら継続的なコスト削減を目指す企業に適しています。

ただし、精度の高い標準原価を設定するには専門的な知識と手間が必要であり、市場価格の変動や製造プロセスの変更に応じて定期的に見直しを行わなければ、実態とかけ離れてしまう可能性があります。

| メリット | デメリット |

| 原価差異分析により、問題点を迅速に把握・改善できる | 精度の高い標準原価の設定に手間とコストがかかる |

| 迅速な原価把握が可能で、予算管理や見積作成に役立つ | 定期的な標準の見直しが必要になる |

直接原価計算

直接原価計算は、原価を「変動費(生産量に比例して増減する費用)」と「固定費(生産量に関わらず一定の費用)」に分け、製品原価には変動費のみを計上する手法です。

固定費は期間原価として一括で処理します。この手法を用いることで、売上高の増減が利益にどう影響するかが明確になり、損益分岐点分析などに活用できます。

例えば、「この追加注文を受けると利益はいくら増えるのか」といった短期的な経営判断に非常に役立ちます。

ただし、直接原価計算で算出した原価は、制度会計上、正式な製品原価として認められていないため、決算時には固定費を製品に配賦する「全部原価計算」への調整が必要となる点に注意が必要です。

総合原価計算と個別原価計算

原価計算は、企業の生産形態によって「総合原価計算」と「個別原価計算」のどちらかを選択します。

これらは対になる概念であり、自社がどちらに当てはまるかを理解することが重要です。

総合原価計算

食品や化学薬品、製紙業のように、同一規格の製品を連続して大量生産(見込み生産)する形態に適した計算方法です。

1ヶ月など一定期間に発生した製造原価の総額を、その期間に完成した製品数量で割ることで、製品1単位あたりの平均原価を算出します。

計算プロセスが比較的シンプルであるという特徴があります。

個別原価計算

造船や建設、オーダーメイドの機械製造のように、顧客の注文に応じて仕様の異なる製品を個別に生産(受注生産)する形態に適した計算方法です。

個別の製品や案件(製造指図書)ごとに、直接費と間接費を集計して原価を算出します。

製品ごとに正確な原価を把握できますが、原価の集計・管理が複雑になりやすいという側面があります。

| 比較項目 | 総合原価計算 | 個別原価計算 |

| 生産形態 | 同種製品の連続大量生産(見込み生産) | 多品種少量生産 個別受注生産 |

| 原価の集計単位 | 期間(例:1ヶ月単位) | 製造指図書(製品・案件ごと) |

| 計算の特徴 | 期間総原価を生産量で割り、平均単価を算出 | 製品ごとに直接費・間接費を集計 |

| 主な業種 | 食品、化学、製紙、製鉄業など | 造船、建設、特注機械、印刷業など |

ABC(活動基準原価計算)

ABC(Activity-Based Costing)は、間接費をより実態に即して製品に割り当てる(配賦する)ための高度な計算手法です。

従来の原価計算では、間接費を直接作業時間や機械稼働時間といった単一の基準で配賦することが一般的でした。

しかし、FA化が進み間接費の割合が増大した現代の製造現場では、その方法では製品ごとの正確な原価を算出しにくくなっています。

ABCでは、間接費が発生する原因となる「活動(アクティビティ)」(例:段取り、品質検査、運搬など)を特定し、その活動の量を示す指標(コストドライバー)を用いて各製品に配賦します。

これにより、手間のかかる製品ほど多くの間接費が割り当てられることになり、製品ごとの収益性をより正確に把握できます。

不採算製品の特定や、業務プロセスの見直しによるコスト削減に繋がりますが、活動分析やデータ収集に手間がかかるため、導入・運用のハードルは高めです。

製造業における原価管理の導入ステップと成功のポイント

原価管理は、単に原価を計算するだけでなく、その結果を経営改善に活かすための継続的な活動です。

「何から手をつければ良いかわからない」「導入したものの十分に活用されていない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

ここでは、製造業で原価管理を成功に導くための具体的な5つのステップと、押さえておくべき3つのポイントを解説します。

ステップ1 導入目的の明確化

原価管理を導入する最初のステップは、「何のために原価管理を行うのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、関係者の足並みが揃わず、必要なデータも定まりません。

単に「コストを削減したい」という漠然とした目標ではなく、より具体的な目的を設定することが重要です。

例えば、以下のような目的が考えられます。

- 不採算製品を特定し、価格改定や製造中止の判断材料にしたい

- 製品別の正確な利益率を把握し、営業戦略に活かしたい

- 見積もり精度を向上させ、受注機会の損失を防ぎたい

- 部門ごとのコスト意識を高め、現場主導の改善活動を促進したい

- 予算編成の精度を高め、的確な経営計画を策定したい

なぜ原価管理が必要なのか、その結果をどのように経営に活かすのかという目的を経営層から現場まで全社で共有することが、プロジェクトの成否を分ける最初の重要な鍵となります。

ステップ2 推進体制の構築

原価管理は経理部門だけで完結するものではなく、製造、購買、開発、営業、情報システムなど、社内の様々な部門が関わる全社的なプロジェクトです。

そのため、円滑にプロジェクトを推進するための体制構築が不可欠です。

まず、経営層を含む役員をオーナーとし、プロジェクト全体を統括するリーダーを任命します。そして、経理部門を中心に、各関連部署からキーパーソンを選出して、部門横断的な推進チームを組成しましょう。

各部門の役割を明確に定義することも重要です。例えば、製造部門は作業時間や材料使用量を正確に記録し、購買部門は仕入価格のデータを提供、経理部門はそれらを集計・分析するといった役割分担を決めます。

経営トップの強力なコミットメントのもと、各部門が当事者意識を持って参加する全社横断的な推進体制を築くことが、部門間の壁を越えて協力を得るために欠かせません。

ステップ3 原価計算方法の選定とルール策定

次に、自社の生産形態や導入目的に最適な原価計算方法を選定し、具体的な運用ルールを策定します。どの計算方法を選ぶかによって、収集すべきデータや管理の手間が大きく変わります。

例えば、生産形態と原価計算方法の一般的な組み合わせは以下の通りです。

| 生産形態 | 特徴 | 推奨される原価計算方法 |

| 個別生産 | 顧客の注文ごとに仕様の異なる製品を製造 (例:工作機械、特注家具) | 個別原価計算 |

| ロット生産 | 同一製品を一定数量(ロット)単位で繰り返し製造 (例:電子部品、食品) | 個別原価計算または総合原価計算 |

| 連続生産 | 同一製品を大量に連続して製造 (例:化学薬品、製紙) | 総合原価計算 |

計算方法を選定したら、全社で統一されたルールを策定します。特に重要なのが、工場や部門で共通して発生する間接費の「配賦基準」です。

どの部門のコストを、どの製品に、何を基準(作業時間、機械稼働時間、材料費の割合など)にして割り振るかを明確に定義しなければ、正確な製品原価は算出できません。

これらのルールは「原価計算規程」として文書化し、誰が作業しても同じ結果になるように標準化しておくことが求められます。

ステップ4 原価データの収集と集計

策定したルールに基づき、実際に原価データを収集・集計するフェーズです。

このステップで集めるデータの精度が、原価管理全体の品質を決定づけます。

収集する主なデータには、以下のようなものがあります。

- 材料費データ:材料の購入単価、発注量、出庫実績、棚卸在庫数など

- 労務費データ:作業員の作業日報、工数実績、賃率など

- 経費データ:水道光熱費、減価償却費、外注加工費、消耗品費など

これらのデータを手作業で収集・集計するのは非常に手間がかかり、入力ミスも発生しやすくなります。

生産管理システムや販売管理システムと連携させたり、ハンディターミナルやIoT技術を活用して作業実績を自動で収集したりするなど、現場の負担を軽減し、データの信頼性を高める仕組みづくりが重要です。

地道な作業ですが、正確で信頼性の高いデータをタイムリーに収集できる仕組みを構築することが、精度の高い原価管理の土台となります。

ステップ5 原価差異分析と改善活動(PDCA)

原価管理は、原価を計算して終わりではありません。算出した「実際原価」と、目標として設定した「標準原価」を比較し、その差である「原価差異」の原因を分析することが最も重要です。

そして、その分析結果を基に具体的な改善アクションに繋げるPDCAサイクルを回していきます。

- Plan(計画):目標となる標準原価を設定する。

- Do(実行):生産活動を行い、実際原価を測定する。

- Check(評価):標準原価と実際原価を比較し、原価差異(材料費差異、労務費差異など)を分析して原因を究明する。

- Action(改善):分析結果に基づき、歩留まりの改善、作業手順の見直し、仕入先の変更といった具体的な改善策を立案・実行する。

例えば、「材料費の差異が大きい」という結果が出た場合、それが「仕入価格が高かった(価格差異)」のか、「材料を使いすぎた(数量差異)」のかを深掘りします。

原因が分かれば、購買部門や製造部門が具体的な対策を講じることができます。

原価データを経営の「見える化」に留めず、差異分析を通じて課題を特定し、継続的な改善活動に繋げるPDCAサイクルを定着させることが、原価管理の最終的なゴールです。

原価管理を成功させるための3つのポイント

上記のステップを着実に実行することに加え、原価管理プロジェクトを成功に導くためには、以下の3つのポイントを意識することが極めて重要です。

ポイント1 現場の協力を得る

原価管理の精度は、製造現場から提供されるデータの正確性にかかっています。

しかし、現場にとっては日々の作業に加えてデータ入力の手間が増えるため、「監視されているようで不快だ」「自分たちの仕事にどう役立つのかわからない」といった反発を招きがちです。

現場の協力を得るためには、原価管理の目的とメリットを丁寧に説明し、理解を求めることが不可欠です。

収集したデータが、非効率な作業の改善や、現場の努力の正当な評価に繋がることを伝えましょう。

また、入力作業の負担をできる限り軽減する仕組み(バーコードの活用など)を導入することも有効です。

原価管理を「管理部門のための監視ツール」ではなく、「現場の改善活動を支援する共通の道具」として位置づけ、全員で取り組む文化を築くことが成功の鍵です。

ポイント2 スモールスタートを心がける

最初から全社・全製品を対象に、完璧な原価管理システムを導入しようとすると、プロジェクトが大規模になりすぎてしまい、途中で行き詰まるリスクが高まります。

ルール策定は複雑化し、現場の負担も一気に増大するため、混乱を招きかねません。そこでおすすめなのが、特定の製品ラインや一部の工場に限定して試験的に導入する「スモールスタート」です。

まずは主要製品から始め、直接費の把握に重点を置くなど、段階的に進めることで、課題を洗い出しながら無理なくノウハウを蓄積できます。

小さな成功体験を積み重ねながら、自社に最適な原価管理の仕組みを構築し、徐々に対象範囲を拡大していくアプローチが、結果的に確実な定着へと繋がります。

ポイント3 定期的な見直しを行う

一度構築した原価管理の仕組みやルールは、永遠に有効なわけではありません。

市場環境の変化による原材料価格の変動、新しい生産設備の導入、作業手順の改善など、企業を取り巻く状況は常に変化しています。

こうした変化に対応するため、設定した標準原価や間接費の配賦基準が現状と乖離していないか、定期的に見直すことが重要です。

例えば、半期に一度や年度末にレビュー会議を設け、ルールの妥当性を検証する機会を作りましょう。

原価管理の仕組みそのものをPDCAサイクルの対象と捉え、ビジネス環境の変化に合わせて常に最適化し続ける姿勢が、活用されていない状態を防ぎ、生きたツールとして活用し続けるために不可欠です。

製造業向け原価管理システムの選び方とおすすめ製品比較

原価管理の重要性を理解しても、それを実践するためのツールがなければ、十分に活用されないままになってしまいます。

特に、複雑な計算や大量のデータを扱う製造業において、Excelなど手作業での管理には限界があります。

ここでは、原価管理システムの必要性から、自社に最適なシステムを選ぶためのポイント、そして具体的なおすすめ製品までを詳しく解説します。

Excelによる原価管理の限界とシステムの必要性

手軽に導入できるExcelは、小規模な事業や創業間もない企業にとって便利なツールです。

しかし、事業規模の拡大や管理の高度化に伴い、以下のような限界が明らかになってきます。

- 属人化のリスク

複雑な関数やマクロを組んだファイルは、作成者本人しか修正・管理できなくなりがちです。

担当者の異動や退職によって、原価管理業務そのものが滞ってしまうリスクがあります。 - リアルタイム性の欠如

各部門からのデータ収集や手入力に時間がかかり、集計が終わった頃には情報が古くなっているケースが多く見られます。

これでは、迅速な経営判断は望めません。 - データの正確性と整合性の担保が困難

手作業による入力ミスや計算式のコピーミス、複数人でのファイル共有によるバージョン管理の混乱などが起こりやすく、データの信頼性が低下します。 - 処理能力の限界

扱うデータ量が増えるほど、ファイルの動作が重くなり、計算に時間がかかるようになります。

最悪の場合、ファイルが破損する可能性もあります。

これらの課題は、正確な原価把握を妨げ、企業の成長を阻害する要因となり得ます。持続的な成長と競争力強化を目指す上で、原価管理システムの導入は不可欠な経営判断と言えるでしょう。

原価管理システム導入のメリット

原価管理システムを導入することで、Excelでの管理が抱える課題を解決し、多くのメリットを享受できます。

主なメリットは以下の通りです。

- 原価の見える化と精度の向上

生産実績や購買データなどをリアルタイムで収集・自動計算することで、製品別・工程別など、様々な切り口で正確な実際原価をスピーディーに把握できます。 - 業務効率化と属人化の解消

データ入力や集計作業が自動化され、担当者の負担を大幅に軽減します。

標準化されたプロセスで管理するため、誰が担当しても同じ品質の業務が可能になり、属人化を防ぎます。 - 迅速な意思決定の支援

正確な原価データに基づいた採算性のシミュレーションや、原価差異分析が容易になります。

これにより、データに基づいた客観的でスピーディーな経営判断が可能になります。 - コスト削減への貢献

標準原価と実際原価の差異を分析することで、どの工程で、なぜコストが超過したのかを具体的に特定できます。

原因究明が容易になるため、的確な改善策を講じ、効果的なコスト削減につなげられます。 - データの一元管理と部門間連携の強化

生産管理や販売管理、会計システムなどと連携させることで、社内に散在するデータを一元管理できます。

全部門が同じ最新の情報を共有することで、連携がスムーズになります。

失敗しない原価管理システムの選び方 5つの比較ポイント

原価管理システムは数多く存在し、それぞれに特徴があります。自社の課題や目的に合わないシステムを導入してしまうと、かえって業務が煩雑になったり、コストが無駄になったりする可能性があります。

ここでは、システム選定で失敗しないための5つの比較ポイントを解説します。

ポイント1 自社の生産形態に合っているか

製造業と一言で言っても、その生産形態は様々です。見込生産、受注生産、個別受注生産など、自社のビジネスモデルに合った原価計算方法に対応しているかどうかが最も重要な選定基準となります。

- 少品種大量生産(見込生産):同じ製品を繰り返し生産する場合は、総合原価計算に対応しているシステムが適しています。

- 多品種少量生産(受注生産):製品ごとに仕様が異なる場合は、製品やロットごとに原価を把握できる個別原価計算に対応したシステムが必要です。

自社の主要な生産方式や、将来的な事業展開を見据えて、必要な原価計算機能を備えたシステムを選びましょう。

ポイント2 既存システム(ERPなど)と連携できるか

原価管理に必要な材料費や労務費、経費などのデータは、購買管理、生産管理、勤怠管理、会計システムなど、様々な場所に存在します。これらのデータを手作業で集計するのは非効率であり、ミスの原因にもなります。

そのため、すでに導入している基幹システム(ERP)や各種業務システムとスムーズにデータ連携できるかは必ず確認してください。

API連携に対応しているか、CSVファイルなどで柔軟にデータのインポート・エクスポートが可能かなど、連携方法の仕様を事前にチェックすることが重要です。

シームレスなデータ連携は、業務効率化とデータ精度の向上に直結します。

ポイント3 操作性とサポート体制は十分か

高機能なシステムであっても、現場の担当者が使いこなせなければ意味がありません。

直感的で分かりやすい画面設計か、日々の入力作業がスムーズに行えるかなど、操作性(UI/UX)は重要な比較ポイントです。

多くのシステムでは無料トライアルやデモンストレーションが提供されているため、導入前に関係者が実際に触れて使用感を確認することをおすすめします。

また、導入時の設定支援や操作トレーニング、導入後のトラブル発生時に迅速に対応してくれるサポート体制の充実度も確認しましょう。

電話やメール、チャットなど、問い合わせ方法や対応時間、サポートの範囲などを比較検討することが大切です。

ポイント4 導入コストと運用コスト

システムのコストは、初期費用と月々の運用費用(ランニングコスト)に大きく分けることができます。

単純な価格の安さだけで選ぶのではなく、自社に必要な機能とコストのバランスを見極め、長期的な視点で費用対効果を判断をしましょう。

- 初期費用:ライセンス購入費、サーバー構築費(オンプレミスの場合)、導入支援コンサルティング費など。

- 運用費用:月額・年額のシステム利用料、サーバー維持費、保守サポート費用など。

また、将来的に利用ユーザー数や機能を追加する際の料金体系も事前に確認しておくと安心です。

ポイント5 クラウド型かオンプレミス型か

原価管理システムの提供形態には、大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類があります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて選択する必要があります。

| 比較項目 | クラウド型 (SaaS) | オンプレミス型 |

| 初期費用 | 比較的安い、または無料 | 高額になりやすい |

| 運用コスト | 月額・年額の利用料が発生 | サーバー維持費 保守人件費など |

| 導入スピード | 早い(契約後すぐに利用可能) | 時間がかかる(サーバー構築などが必要) |

| カスタマイズ性 | 制限がある場合が多い | 高い(自社仕様に合わせやすい) |

| メンテナンス | ベンダー側で実施(不要) | 自社で実施(必要) |

| 外部アクセス | 容易(インターネット環境があれば可能) | 別途ネットワーク設定が必要 |

近年は、導入の手軽さやメンテナンスの負担が少ないクラウド型が主流となっています。

しかし、独自の業務フローに合わせた大幅なカスタマイズが必要な場合や、セキュリティポリシー上データを社外に置けない場合は、オンプレミス型が選択肢となります。

【2025年最新】製造業におすすめの原価管理システム3選

ここでは、上記で解説した選び方のポイントを踏まえ、製造業で広く利用されているおすすめの原価管理システムを3つご紹介します。

それぞれに特徴があるため、自社の課題解決に最も貢献してくれるシステムはどれか、という視点で比較検討してみてください。

楽楽販売

株式会社ラクスが提供する「楽楽販売」は、販売管理や案件管理などを効率化するクラウド型のシステムです。

本来は原価管理専門のシステムではありませんが、その高いカスタマイズ性を活かし、製造業の原価管理ツールとして活用する企業が増えています。

特に、案件ごとに原価と売上を管理する必要がある個別受注生産型の企業に適しています。

案件に紐づけて材料費や外注費、作業時間などを登録することで、プロジェクト単位での正確な損益管理を実現できます。

- 特徴:柔軟なカスタマイズ性、既存の業務フローに合わせた画面やDB設計が可能、SFA/CRM機能も搭載

- ターゲット:個別受注生産、プロジェクト型ビジネスを行う中小企業

- 提供形態:クラウド

ProSee

ソートウェア株式会社が提供する「ProSee(プロシー)」は、中小製造業に特化した生産管理システムです。

生産管理機能の一部として原価管理機能が組み込まれており、生産計画や工程管理と連動したリアルタイムな原価把握を得意としています。

作業日報から自動で労務費を計算したり、部材の消費実績から材料費を算出したりと、現場の情報をダイレクトに原価計算に反映できる点が強みです。

実際原価と標準原価の差異分析機能も備わっています。

- 特徴:生産管理と原価管理の一体型、リアルタイムな原価把握、見込生産・受注生産に対応

- ターゲット:組立加工、部品加工などを行う中小製造業

- 提供形態:クラウド / オンプレミス

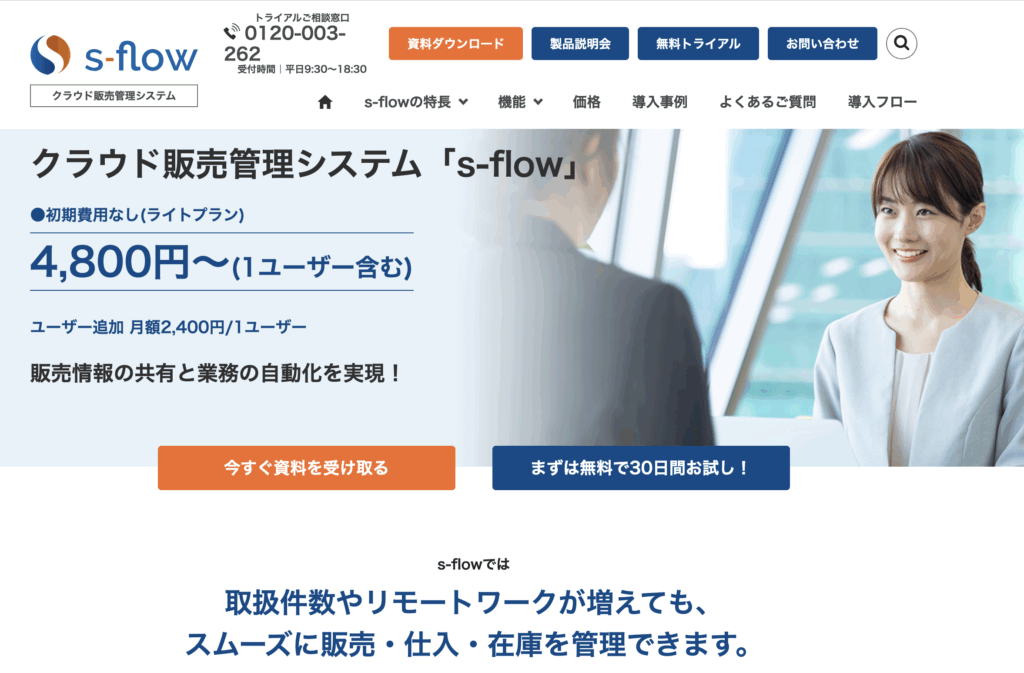

s-flow

株式会社コデックス が提供する「s-flow(エスフロー)」は、多品種少量生産や個別受注生産を行う製造業向けのクラウド型生産管理システムです。

見積から受注、手配、生産、原価、売上まで、製造業の一連の業務フローをワンストップで管理できます。

図面や仕様書などの関連ドキュメントと紐づけて原価を管理できるため、トレーサビリティの確保にも貢献します。

案件ごとの詳細な原価集計や、実行予算と実際原価の対比分析が可能です。

- 特徴:多品種少量生産・個別受注生産に特化、製番管理に強い、ドキュメント管理機能

- ターゲット:産業機械、金型、試作品製作などを行う中小企業

- 提供形態:クラウド

まとめ

本記事では、製造業における原価管理の基礎知識から、目的、具体的な計算手法、導入のステップまでを網羅的に解説しました。

正確な原価を把握することは、利益の状況を見える化したり、適正な価格を設定したり、スピーディーな経営判断を行ったりするために欠かせません。

こうした取り組みは、企業の競争力を高める大切な活動です。

Excelでの管理には限界があるため、自社の生産形態や課題に合った原価管理システムの導入は、業務効率化と精度向上に大きく貢献します。

本記事を参考に、自社に最適な原価管理を実践し、利益改善と効率化を実現しましょう。