Excelでの受注管理は、コストを抑えて手軽に始められる一方で、属人化や入力ミス、データ管理の煩雑化といった課題が生じやすいのも事実です。

特に受注件数が増えてくると、「管理が追いつかない」「最新状況が分からない」といった悩みを感じる企業も少なくありません。

本記事では、Excelで受注管理を行うメリット・デメリットをわかりやすく整理し、すぐに実践できる管理表の作り方や、業務効率化に役立つ関数の活用例を詳しく解説します。

さらに、Excel管理の限界が見え始めるタイミングや、次のステップとして受注管理システムを検討すべき判断基準についてもご紹介します。

受注〜請求までを一元管理し、業務効率化が実現できる「楽楽販売」の資料はこちらからご覧ください。

そもそも受注管理とは?業務の流れと重要性

Excelでの受注管理方法を学ぶ前に、まずは「受注管理」そのものについて理解を深めましょう。

受注管理とは、顧客から注文(受注)を受けてから商品を納品し、代金を回収するまでの一連の業務プロセスを正確に管理することを指します。

単なるデータ入力作業ではなく、企業の売上や顧客満足度に直結する、ビジネスの根幹をなす重要な業務です。

この章では、受注管理の具体的な業務フローと、なぜそれが企業にとって重要なのかを詳しく解説します。

受注管理の基本的な業務フロー

受注管理の業務は多岐にわたりますが、一般的には以下の流れで進められます。各ステップがスムーズに連携することで、円滑な取引が実現します。

| ステップ | 主な業務内容 | ポイント |

| 1. 見積もり | 顧客からの問い合わせに基づき、商品やサービスの価格、数量、納期などを記載した見積書を作成し、提出します。 | 顧客の要望を正確にヒアリングし、迅速かつ正確な見積書を提示することが、受注確度を高める鍵となります。 |

| 2. 受注 | 顧客が見積内容に合意し、電話、メール、FAX、発注書などで正式な注文を受け付けます。 | 注文内容に間違いがないか、発注書と見積書の控えを照合して慎重に確認します。 |

| 3. 受注内容の登録 | 注文された商品名、品番、数量、金額、納期、顧客情報などを社内の管理体制(Excelや受注管理システム)に正確に入力・登録します。 | この段階での入力ミスが、後の工程すべてに影響を与えるため、最も注意が必要な業務です。 |

| 4. 在庫確認・納期回答 | 登録された注文内容に基づき、商品の在庫を確認します。在庫があれば納期を確定し、顧客に連絡します。 在庫が不足している場合は、製造部門や仕入先へ手配を行います。 | 正確な在庫情報との連携が不可欠です。不正確な納期回答は顧客の信頼を損ないます。 |

| 5. 出荷・納品指示 | 確定した納期に合わせて、倉庫や物流担当者に出荷指示を出します。 ピッキングリストや納品書もこのタイミングで作成します。 | 品番や数量の間違い、梱包ミスなどが起こらないよう、明確な指示とチェック体制が求められます。 |

| 6. 納品・検収 | 商品を顧客に届けます。 顧客は受け取った商品が注文通りかを確認(検収)し、問題がなければ納品完了となります。 | 配送状況を追跡し、確実に顧客の手元に届いたかを確認することも重要です。 |

| 7. 請求 | 納品完了後、または契約で定められたタイミング(月末締めなど)で請求書を発行し、顧客に送付します。 | 請求漏れや請求金額の間違いは、直接的な損失や信頼の低下につながるため、細心の注意を払います。 |

| 8. 入金確認・消込 | 請求書に記載された支払期日までに、顧客からの入金があったかを確認します。 入金が確認できたら、売掛金と入金情報を照合して債権を消し込む「消込作業」を行います。 | 期日通りに入金がない場合は、督促などの対応が必要になります。 |

なぜ受注管理が重要なのか

受注管理は、単なる事務作業ではありません。適切に行うことで、企業に多くのメリットをもたらします。

反対に、管理がずさんだと深刻な問題を引き起こしかねません。ここでは、受注管理の重要性を4つの側面から解説します。

1 顧客満足度の向上と信頼関係の構築

正確な受注管理は、顧客満足度に直結します。

「注文した商品と違うものが届いた」「約束の納期を過ぎても商品が届かない」「請求金額が間違っている」といったトラブルは、すべて受注管理の不備から生じます。

迅速かつ正確な対応を積み重ねることが顧客からの信頼を獲得し、リピート注文や長期的な取引関係につながる第一歩です。

2 業務効率化と生産性の向上

受注から納品、請求までの一連のプロセスを標準化し、情報を一元管理することで、業務の属人化を防ぎ、部門間の連携がスムーズになります。

誰が対応しても同じ品質を保てる体制は、確認作業や問い合わせ対応といった無駄な時間を削減し、組織全体の生産性を向上させます。

特に、営業、経理、倉庫など複数の部署が関わる業務だからこそ、一貫した管理体制が不可欠です。

3 キャッシュフローの改善と安定化

受注管理は、企業のお金の流れであるキャッシュフローにも大きな影響を与えます。

請求漏れや入金確認の遅れは、資金繰りの悪化を招く直接的な原因です。

正確な請求と迅速な入金確認を徹底することで、売掛金の回収サイクルを早め、健全なキャッシュフローを維持できます。

また、正確な受注データは、将来の売上予測の精度を高め、適切な資金計画を立てる上でも重要な基盤情報となります。

4 経営判断の迅速化

蓄積された受注データは、単なる取引記録ではなく、経営戦略を立てるための貴重な情報資産です。

「どの商品が、いつ、どの顧客層に売れているのか」「リピート率の高い顧客は誰か」といったデータを分析することで、市場のトレンドや顧客のニーズを的確に把握できます。

この分析結果は、効果的な販売促進、新商品の開発、在庫の最適化といった、データに基づいた迅速な経営判断を可能にします。

Excelで受注管理を行うメリット

多くの企業で標準的に導入されている表計算ソフトExcelは、専用の受注管理システムを導入する前のステップとして、あるいは小規模なビジネスにおける管理ツールとして非常に有効です。

なぜ多くの企業や個人事業主が、まずExcelでの管理を選択するのでしょうか。

ここでは、Excelを受注管理に活用する具体的なメリットを詳しく解説します。

コストを抑えられる

Excelで受注管理を始める最大のメリットは、なんといってもコストを低く抑えられる点です。

専用の受注管理システムを導入する場合、初期費用や月額利用料、保守費用などが発生します。特に多機能なシステムほど、そのコストは高くなる傾向にあります。

一方、多くの企業では業務用のPCにMicrosoft Officeがプリインストールされており、Excelを追加費用なしで利用できます。

新たにライセンスを購入する必要がなく、無料で利用できるテンプレートもインターネット上に豊富に存在するため、限りなくゼロに近いコストで受注管理を始めることが可能です。

| 比較項目 | 専用受注管理システム | Excel |

| 初期費用 | 数万円~数百万円 (規模による) | 原則0円 (Officeライセンス費用は除く) |

| 月額利用料 | 数千円~数十万円 (プランによる) | 原則0円 |

| カスタマイズ費用 | 別途発生する場合が多い | 原則0円 (自社で対応する場合) |

特に、事業を始めたばかりのスタートアップや個人事業主にとって、このコストメリットは非常に大きな魅力と言えるでしょう。

導入が簡単ですぐに始められる

専用システムの場合、導入決定からアカウント発行、初期設定、社内への操作説明など、実際に運用を開始するまでに一定の時間と手間がかかります。

しかし、Excelであれば、特別なソフトウェアのインストールや複雑な環境設定は一切不要です。

PCにExcelがインストールされていれば、新規ファイルを作成し、必要な項目を並べるだけですぐに受注管理をスタートできます。

「まずは簡単な形からでもいいから、今日から受注管理を始めたい」というニーズに対して、即座に対応できるスピード感はExcelならではの強みです。

柔軟にカスタマイズできる

自社の業務フローや管理したい情報に合わせて、フォーマットを自由自在にカスタマイズできる点もExcelの大きなメリットです。

専用システムではあらかじめ項目が固定されていることが多く、特殊な項目を追加したい場合にはオプション料金が必要になったり、そもそも対応できなかったりするケースも少なくありません。

Excelなら、以下のように自社の状況に合わせて項目を自由に追加・変更できます。

- 「社内担当者」や「対応部署」の欄を追加する

- 「見積書提出済み」「請求書発行済み」などの進捗ステータスを設ける

- 商品ごとの特別な注意事項を記載する備考欄を設ける

- ドロップダウンリストを使って入力項目を定型化する

さらに、関数やマクロ(VBA)を活用すれば、単純なデータ入力だけでなく、売上集計や請求書番号の自動採番といった処理の自動化も可能になり、より高度な管理が実現できます。

使い慣れている人が多い

Excelは、多くの人にとって日常的に触れる機会の多い、非常に馴染み深いツールです。

基本的な操作であれば、ほとんどの人がマニュアルなしで使えます。

そのため、受注管理のために新たなシステムの操作方法を習得する必要がなく、教育コストや研修時間を大幅に削減できるというメリットがあります。

担当者が変わる際の引き継ぎも、Excelファイルであれば比較的スムーズに行えるでしょう。

誰でも直感的にデータを入力・確認できる手軽さは、日々の業務を円滑に進める上で重要な要素です。

検索性に優れている

受注データが蓄積されてくると、「特定の顧客の過去の取引履歴を確認したい」「今月納期の案件だけをリストアップしたい」といったニーズが出てきます。

Excelは、こうしたデータ検索や抽出作業を得意としています。

「並べ替え」機能を使えば受注日や顧客名でデータを整理でき、「フィルタ」機能を使えば「未入金」のステータスになっている案件だけを瞬時に絞り込むことが可能です。

さらに、ピボットテーブルという機能を使えば、月別・顧客別・商品別の売上集計など、様々な角度からデータを分析し、経営判断に役立つ資料を簡単に作成できます。

他システムとの連携がしやすい

多くの会計ソフトや顧客管理システム(CRM)、販売管理システムは、データのインポート・エクスポート機能を持っており、その際にCSV形式が広く利用されています。

ExcelはCSVファイルを直接開いて編集したり、ExcelシートをCSV形式で保存したりすることが容易です。

これにより、Excelで管理している受注データをCSVで出力し、会計ソフトに取り込んで売上計上を行ったり、逆に顧客管理システムから顧客リストをエクスポートして受注管理表に反映させたりといったシステム間のデータ連携がスムーズに行えます。

手作業での二重入力を防ぎ、入力ミスを減らすとともに業務効率を大幅に向上させることができます。

Excelで受注管理を行うデメリットと限界

手軽に始められるExcelでの受注管理ですが、事業の成長や取引の複雑化に伴い、様々なデメリットや限界が見えてきます。

メリットだけでなく、これらの課題を事前に把握しておくことが、将来的な業務効率の低下やトラブルを防ぐ鍵となります。

属人化しやすい

Excelでの受注管理における最大の課題の一つが「属人化」です。

特定の担当者が独自に作った管理表は、他の人には運用ルールや操作方法が分かりにくく、引き継ぎや対応が難しくなることがあります。

特に、複雑なマクロやVBA(Visual Basic for Applications)を組んでいる場合、その傾向はさらに強まります。

このような状況では、担当者の急な休暇や異動、退職が発生した際に、業務が完全に停止してしまうリスクがあります。

引き継ぎの際に、十分な資料が整っておらず、複雑な設定も口頭説明だけでは理解しきれない場合があります。

その結果、引き継いだ従業員が正しく対応できず、受注処理の遅延やミスにつながる恐れがあります。

リアルタイムでの情報共有が難しい

Excelファイルは、基本的に複数人での同時編集を想定して作られていません。

共有サーバーにファイルを置いても、誰かがファイルを開いている間は他の人は編集できず、「読み取り専用」でしか開けないという問題が発生します。

これにより、以下のような非効率な状況が頻発します。

- 他の担当者の編集が終わるまで待たなければならない。

- 「〇〇さんが編集中」と表示されているのを確認して、後で更新しようと思いわすれてしまうことがある。

- 各自がローカル環境でファイルを複製・編集することで、最新版が分からなくなり、誤って古いデータをもとに作業を進めてしまうことがある。

- 複数のバージョンが乱立し、データの整合性を取るために多大な時間と労力がかかる。

Microsoft 365(旧Office 365)やGoogleスプレッドシートを利用すれば同時編集も可能ですが、それでも編集の競合が発生したり、誰がどこを更新したのか把握しにくかったりします。

特に営業、経理、倉庫担当者など複数の部署が関わる受注管理において、スムーズなリアルタイム共有は困難です。

入力ミスや関数エラーのリスクがある

Excelは自由度が高い反面、入力ミス(ヒューマンエラー)を防ぐ仕組みが脆弱です。

手作業でのデータ入力が基本となるため、以下のようなミスが起こりやすくなります。

- 顧客名、商品コード、数量、金額の打ち間違い

- 日付の入力形式の不統一(例:「2024/5/1」「R6.5.1」「5/1」などが混在)

- コピー&ペーストの際に、行や列がずれてしまう

- 関数や数式が入力されたセルを、誤って手入力で上書きしてしまう

たった一つの入力ミスが、請求金額の間違いや納期の遅延といったトラブルに直結し、顧客からの信頼を失うことにもなりかねません。

また、意図せずに関数の参照範囲を消してしまったり、数式を壊してしまったりすると、それに気づかないまま誤った集計結果を基に経営判断を下してしまう危険性もあります。

データ量が増えると動作が重くなる

事業が順調に拡大し、受注件数が増えるにつれて、Excelファイルのデータ量は肥大化していきます。

データが数千行、数万行を超えてくると、ファイルの起動、データの入力、並べ替え、フィルタリングといった日常的な操作一つひとつに時間がかかり、著しく動作が重くなります。

「ファイルを開くだけで数分待たされる」「関数を再計算するたびにフリーズする」といった状況は、担当者にとって大きなストレスとなり、業務効率を大幅に低下させます。

本来であれば数秒で終わるはずの作業に何分も費やすことになり、生産性の低下を招いてしまいます。

セキュリティ面に不安がある

受注管理表には、顧客情報や取引金額といった機密情報が大量に含まれています。

Excelファイルは、こうした重要データを管理する上でセキュリティ面に多くの不安を抱えています。

| セキュリティリスクの種類 | 具体的な内容 |

| 情報漏洩のリスク | ファイル自体をUSBメモリやメールで簡単にコピー・持ち出しが可能なため、悪意のあるなしにかかわらず、社外へ情報が流出する危険性があります。 |

| アクセス制御の限界 | Excelのパスワード保護機能は比較的簡単に解除できてしまう可能性があります。 また、「誰が」「いつ」「どのデータに」アクセスし、「何を変更したか」という詳細な操作ログ(監査証跡)を残すことができません。 |

| データ消失のリスク | 誤操作によるファイルの上書きや削除、PCの故障やランサムウェアなどのウイルス感染によって、長年蓄積してきた重要な受注データが一瞬で失われる危険性があります。 定期的なバックアップが担当者任せになっている場合、そのリスクはさらに高まります。 |

取引先ごとの異なる条件に対応しづらい

BtoB取引では、取引先ごとに販売価格が異なったり、特定の掛け率が設定されていたり、あるいは期間限定のキャンペーン価格が適用されたりと、取引条件が複雑化することが少なくありません。

これらの個別条件をExcelで管理しようとすると、IF関数やVLOOKUP関数を何重にもネスト(入れ子に)させる必要があり、数式が非常に長く複雑になります

その結果、数式がブラックボックス化し、メンテナンスや修正が極めて困難になります。

新しい取引先や新しい料金プランが増えるたびに、管理表の構造自体を見直す必要に迫られ、将来的に管理が困難になる可能性が高いと考えられます。

Excelを使った受注管理表の作り方【項目例と関数】

Excelで受注管理を始める際には、どのような管理表を作成すればよいのでしょうか。

ここでは、受注管理に最低限必要な項目と、業務を効率化するための便利な関数を具体的に解説します。

自社の業務フローに合わせてカスタマイズする際の参考にしてください。

受注管理に必要な基本項目

効果的な受注管理を行うためには、必要な情報を漏れなく記録することが不可欠です。

以下に挙げる項目は、多くの企業で共通して必要とされる基本的な項目です。

まずはこれらの項目を網羅した管理表を作成し、運用しながら自社に必要な項目を追加・修正していくと良いでしょう。

以下に、受注管理表に含めるべき主要な項目とその内容をまとめました。

| 大項目 | 具体的な項目名 | 内容とポイント |

| 基本情報 | 受注日 / 受注番号 | いつ、どの取引かを特定するための基本情報。 受注番号は「日付+連番」など重複しないルールを決めましょう。 |

| 顧客情報 | 会社名 / 担当者名 | 取引先を明確にします。 顧客マスターを別シートで作成し、VLOOKUP関数で呼び出すと入力が楽になります。 |

| 商品・金額情報 | 商品名 / 品番 / 単価 / 数量 / 小計 / 消費税 / 合計金額 | 取引内容を正確に記録します。 計算式をあらかじめ入力しておくことで、手計算によるミスを防ぎます。 |

| 納期・納品状況 | 納期 / 出荷日 / 納品状況 | 顧客との約束である納期と、現在の進捗状況を管理します。 「未手配」「出荷済」など、入力規則のリスト機能で選択式にすると管理しやすくなります。 |

| 請求・入金状況 | 請求日 / 入金予定日 / 入金日 / 入金状況 | 売上回収の管理に必須の項目です。 入金状況も「未請求」「請求済」「入金済」などリストで管理すると、請求漏れや入金遅延の発見が容易になります。 |

受注日と受注番号

受注日は、その取引がいつ発生したかを示す基本的な情報です。月次や年次の売上集計を行う際の基準となります。

受注番号は、各受注を一意に識別するための番号です。電話での問い合わせ対応や社内での情報共有の際に、受注番号があれば迅速かつ正確に特定の取引情報を探し出すことができます。

「20240701-001」のように日付と連番を組み合わせるなど、誰が見ても分かりやすく、重複しない採番ルールを設けましょう。

顧客情報

「会社名」「部署名」「担当者名」といった顧客情報は、誰からの受注かを明確にするために必須です。

これらの情報を毎回手入力すると、表記ゆれ(例:「株式会社A」と「(株)A」)が発生し、後々のデータ集計に支障をきたす可能性があります。

これを防ぐため、顧客情報をまとめた「顧客マスター」シートを別途作成し、受注管理表には顧客IDを入力するだけでVLOOKUP関数(後述)を使って自動で情報が反映されるようにするのがおすすめです。

商品情報と金額

「商品名」「品番」「数量」「単価」といった商品情報と、それに基づいて計算される「小計(税抜金額)」「消費税」「合計金額」も重要な項目です。

金額の計算ミスは会社の信用問題に直結するため、数量と単価を入力すれば、小計や合計金額が自動で計算されるように数式を組んでおきましょう。

ここでも「商品マスター」シートを作成しておくと、商品名や単価の入力を自動化でき、ミスを減らせます。

納期と納品状況

顧客満足度に直結するのが「納期」の遵守です。納期を明確に記録し、常に進捗を把握することが重要です。

「納品状況」のステータス(例:未手配、手配中、出荷済、納品完了)を管理することで、対応漏れや納品遅延を未然に防ぐことができます。

Excelの「入力規則」機能を使ってドロップダウンリストを作成し、決まった選択肢からステータスを選べるようにしておくと、表記ゆれがなくなり、フィルタ機能での絞り込みも容易になります。

請求と入金状況

商品を納品した後は、請求と入金の管理が必要です。「請求日」「入金予定日」「入金日」を記録し、「入金状況」のステータス(例:未請求、請求済、入金済)を管理します。

この項目を正確に管理することで、請求漏れを防ぎ、入金予定日を過ぎても入金がない案件(売掛金の回収遅延)をすぐに把握できます。

キャッシュフローを健全に保つためにも、非常に重要な管理項目です。

受注管理に役立つExcel関数

Excelの関数を使いこなすことで、手作業による入力や集計の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

ここでは、受注管理表の作成において特に役立つ代表的な関数を3つ紹介します。

1 VLOOKUP関数

VLOOKUP関数は、指定した範囲の中からキーワードに一致するデータを探し出し、対応する値を表示する関数です。

受注管理では、「顧客マスター」や「商品マスター」から情報を自動で引用する際に絶大な効果を発揮します。

例えば、受注管理表のA列に「顧客ID」を入力するだけで、B列の「会社名」やC列の「担当者名」が顧客マスターシートから自動で表示されるように設定できます。

これにより、入力の手間が省けるだけでなく、表記ゆれのない正確なデータ管理が実現します。

【構文】 =VLOOKUP(検索値, 範囲, 列番号, 検索の型)

2 SUMIF関数とCOUNTIF関数

SUMIF関数とCOUNTIF関数は、特定の条件に合致するデータだけを集計・カウントするための関数です。売上分析や進捗状況の把握に非常に役立ちます。

- SUMIF関数

条件に合う数値の合計を計算します。

例えば、「A社の今月の売上合計」や「商品Bの総売上額」などを簡単に算出できます。

【構文】 =SUMIF(範囲, 検索条件, 合計範囲) - COUNTIF関数

条件に合うセルの個数を数えます。

例えば、「”納品完了”ステータスの案件数」や「今月の受注件数」などを把握するのに便利です。

【構文】 =COUNTIF(範囲, 検索条件)

これらの関数を使えば、受注管理表とは別のシートにダッシュボード(集計表)を作成し、リアルタイムで業績や業務状況を可視化することも可能です。

3 IF関数

IF関数は、設定した条件式が正しいか(真)、間違っているか(偽)によって、表示する内容を切り替えることができる関数です。ステータスの自動判定やアラート表示に応用できます。

例えば、「入金日」のセルが空欄であれば「入金状況」のセルに「未入金」と表示し、日付が入力されたら「入金済」と自動で表示させることができます。

また、納期と納品状況を組み合わせて、「納期を過ぎている」かつ「納品状況が”完了”でない」場合に「遅延!」といった警告を表示させることも可能です。

これにより、対応が必要な案件を一目で把握でき、業務の抜け漏れ防止に繋がります。

【構文】 =IF(論理式, 真の場合, 偽の場合)

Excelでの受注管理に限界を感じたら?次のステップ

Excelは手軽に始められる一方で、事業の成長とともにその限界が見えてくることも少なくありません。

入力ミスや属人化、リアルタイムでの情報共有の難しさといった課題に直面したら、それは業務プロセスを見直す良い機会です。

ここでは、Excel管理の次なる一手として、より効率的で安全な受注管理を実現するための具体的なステップをご紹介します。

受注管理システムを導入する

Excelでの受注管理に限界を感じた際の最も効果的な解決策は、「受注管理システム」を導入することです。

受注管理システムは、受注から納品、請求、入金までの一連の業務フローを一元管理し、自動化・効率化するために開発された専門のツールです。

多くの企業が抱える受注業務の課題を解決するために設計されており、ビジネスの成長を強力にサポートします。

受注管理システムとは?Excelとの根本的な違い

受注管理システムは、単なる表計算ソフトではありません。

顧客情報、商品マスタ、受注データ、在庫情報などをデータベースで一元管理し、それらを連携させて業務を自動化する仕組みを持っています。

Excelが手動での入力や計算を基本とするのに対し、システムは見積書からボタン一つで受注伝票や請求書を作成したり、受注時に在庫を自動で引き当てたりすることが可能です。

これにより、手作業によるミスや二重入力の手間を根本からなくすことができます。

受注管理システム導入のメリット

受注管理システムを導入することで、Excelのデメリットを解消し、多くのメリットを享受できます。

- 業務の標準化と属人化の解消:

誰が作業しても同じ品質で業務を遂行できるため、担当者不在による業務停滞を防ぎます。

作業手順がシステムに組み込まれているため、引き継ぎもスムーズです。 - リアルタイムな情報共有

クラウド型のシステムなら、営業担当者が出先からスマートフォンで受注状況を確認したり、倉庫担当者が最新の出荷指示を即座に把握したりと、常に最新の情報を共有できます。 - ヒューマンエラーの抜本的な削減

顧客情報や商品マスタからの自動入力、入力規則の設定、自動計算機能により、入力ミスや計算間違いといったヒューマンエラーを大幅に削減し、データの正確性を担保します。 - 大量データでも快適な処理能力

取引件数やデータ量が増えても、動作が重くなる心配がありません。

過去の取引履歴も瞬時に検索でき、データ分析にも活用できます。 - 高度なセキュリティ

ユーザーごとにアクセス権限を細かく設定できるため、「閲覧のみ」「編集可能」といった制御が可能です。

また、操作ログの記録やデータの暗号化により、情報漏洩のリスクを低減します。 - 外部システムとの連携

会計ソフトや販売管理システム、ECカートシステムなどと連携させることで、受注から会計処理までの業務フロー全体を自動化し、さらなる効率化を実現できます。

Excelと受注管理システムの比較

自社にとってどちらが最適かを判断するために、Excelと受注管理システムの主な違いを表にまとめました。

| 比較項目 | Excel | 受注管理システム |

| コスト | ほぼ無料(ライセンス費用のみ) | 初期費用・月額費用が発生 |

| 導入スピード | 非常に早い(すぐに始められる) | 設定やデータ移行に時間が必要 |

| カスタマイズ性 | 非常に高い(関数やマクロで自由自在) | 製品の仕様範囲内での設定が基本 |

| 情報共有 | 同時編集が困難 リアルタイム性に欠ける | リアルタイムで複数人での共有・編集が可能 |

| データ処理能力 | データ量が増えると動作が重くなる | 大量のデータでも安定して高速に動作 |

| セキュリティ | ファイル単位のパスワードのみで脆弱 | アクセス権限設定や操作ログなど高度な機能 |

| 属人化リスク | 高い(作成者しかわからない関数やマクロ) | 低い(業務プロセスが標準化される) |

自社に合った受注管理システムの選び方

受注管理システムは多種多様です。導入で失敗しないためには、自社の状況に合ったシステムを慎重に選ぶことが重要です。

以下のポイントを参考に検討しましょう。

- 自社の事業規模や業態に合っているか

中小企業向け、BtoB取引向け、ECサイト向けなど、システムの得意分野は様々です。

自社の事業規模や主な取引形態に合ったシステムを選びましょう。 - 必要な機能が過不足なく揃っているか

在庫管理や顧客管理(CRM)機能も必要か、会計ソフトとの連携は必須かなど、自社の業務フローを洗い出し、必要な機能をリストアップして比較検討します。

機能が多すぎても使いこなせず、コストが無駄になる可能性があります。 - 誰でも直感的に使える操作性か

毎日使うツールだからこそ、操作の分かりやすさは非常に重要です。

無料トライアル期間やデモを活用し、実際に操作する担当者が使いやすいと感じるかを確認しましょう。 - サポート体制は充実しているか

導入時の設定サポートや、運用開始後のトラブル対応など、取引先のサポート体制も重要な選定基準です。

電話やメール、チャットなど、問い合わせ方法や対応時間を確認しておくと安心です。 - 料金体系は予算に見合っているか

初期費用や月額費用だけでなく、利用ユーザー数やデータ量に応じた従量課金がないかなど、料金体系の全体像を把握しましょう。

長期的な視点でコストパフォーマンスを評価することが大切です。

代表的な受注管理システム・ツール

日本国内で利用されている代表的なツールをいくつかご紹介します。

それぞれに特徴があるため、自社の課題解決に繋がりそうなものを中心に情報収集を始めてみましょう。

楽楽販売

案件管理から受注・売上管理、請求・入金管理まで、販売管理業務全般を効率化できるクラウドシステム。

カスタマイズ性が高く、様々な業種・業態の業務フローに柔軟に対応できます。

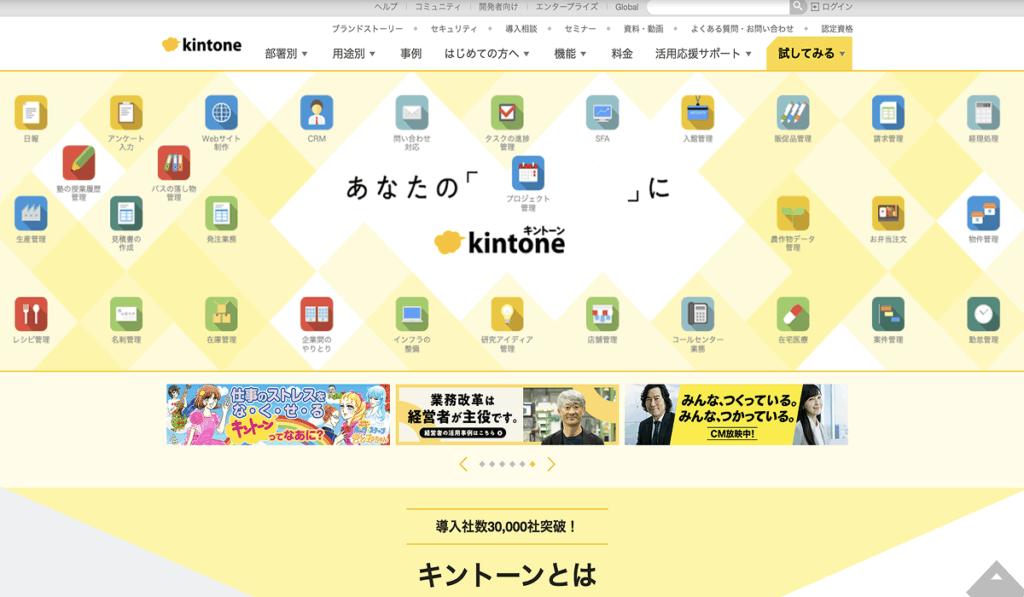

kintone(キントーン)

サイボウズ社が提供する業務改善プラットフォーム。

受注管理アプリをはじめ、日報や案件管理など、自社の業務に合わせたアプリをプログラミング知識なしで作成できます。Excelからのデータ移行も簡単です。

board(ボード)

中小企業やスタートアップ向けに特化したクラウド型業務システム。

見積書作成から請求・入金管理、売上見込の把握まで、バックオフィス業務を一元管理できるのが特徴です。

Excelでの管理に限界を感じたら、それは事業が順調に成長している証拠でもあります。

この機会を捉え、受注管理システムの導入を検討することで、さらなる事業拡大に向けた強固な基盤を築くことができるでしょう。

まとめ

Excelでの受注管理は、コストを抑えて手軽に始められる点から、事業立ち上げ期や小規模な運用では有効な選択肢です。

しかし、受注件数や取引先が増えるにつれて、属人化や入力ミス、情報共有の遅れといった課題が発生しやすくなります。

これらは、業務効率の低下だけでなく、機会損失や顧客満足度の低下にもつながりかねません。

自社の状況に合わせてExcelのメリットを活かしつつ、限界を感じた際には業務の正確性と効率を向上させるために、専用の受注管理システムへの移行を検討することが次の成長につながる一手となるでしょう。